Гидравлическая система вс

Содержание:

- Содержание

- Как подобрать параметры

- Расчёт объема воды и вместительность расширительного бака

- Неисправности гидросистемы экскаватора

- Навесное оборудование гидроэкскаваторов

- Расход теплоносителя

- Варианты конструкции

- Зачем нужна гидравлическая схема?

- Символы клапана — 1

- Устройство и принцип работы гидропривода

- Определение потерь давления в трубах

- Расчет гидравлической системы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Лекция

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОПРИВОДА

1.1.

Структурная схема гидропривода

1.2.

Классификация и принцип работы

гидроприводов

1.3.

Преимущества и недостатки гидропривода

Лекция

2. РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИНИИ

2.1.

Характеристика рабочих жидкостей

2.2.

Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей

2.3.

Гидравлические линии

2.4.

Соединения

2.5.

Расчет гидролиний

Лекция

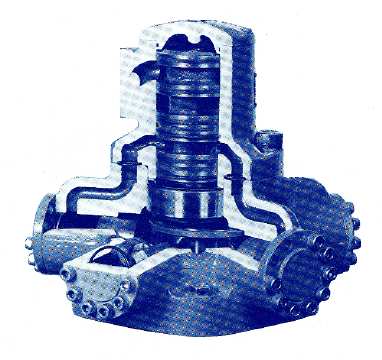

3. НАСОСЫ И ГИДРОМОТОРЫ

3.1.

Некоторые термины и определения

3.2.

Гидравлические машины шестеренного

типа

3.3.

Пластинчатые насосы и гидромоторы

3.4.

Радиально-поршневые насосы и гидромоторы

3.5.

Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы

Лекция

4. ГИДРОЦИЛИНДРЫ

4.1.

Механизмы с гибкими разделителями

4.2.

Классификация гидроцилиндров

4.3.

Гидроцилиндры прямолинейного действия

4.4.

Расчет гидроцилиндров

4.5.

Поворотные гидроцилиндры

Лекция

5. ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

5.1.

Общие сведения

5.2.

Золотниковые гидрораспределители

5.3.

Крановые гидрораспределители

5.4.

Клапанные гидрораспределители

Лекция

6. РЕГУЛИРУЮЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ГИДРОАППАРАТУРА

6.1.

Общие сведения о гидроаппаратуре

6.2.

Напорные гидроклапаны

6.3.

Редукционный клапан

6.4.

Обратные гидроклапаны

6.5.

Ограничители расхода

6.6.

Делители (сумматоры) потока

6.7.

Дроссели и регуляторы расхода

Лекция

7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ГИДРОСИСТЕМ

7.1.

Гидробаки и теплообменники

7.2.

Фильтры

7.3.

Уплотнительные устройства

7.4.

Гидравлические аккумуляторы

7.5.

Гидрозамки

7.6.

Гидравлические реле давления и времени

7.7.

Средства измерения

Лекция

8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ ПРИВОДЫ

(ГИДРОУСИЛИТЕЛИ)

8.1.

Общие сведения

8.2.

Классификация гидроусилителей

8.3.

Гидроусилитель золотникового типа

8.4.

Гидроусилитель с соплом и заслонкой

8.5.

Гидроусилитель со струйной трубкой

8.6.

Двухкаскадные усилители

Лекция

9. СИСТЕМЫ РАЗГРУЗКИ НАСОСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГИДРОДВИГАТЕЛЕЙ

9.1.

Способы разгрузки насосов от давления

9.2.

Дроссельное регулирование

9.3.

Объемное регулирование

9.4.

Комбинированное регулирование

9.5.

Сравнение способов регулирования

Лекция

10. СХЕМЫ ТИПОВЫХ ГИДРОСИСТЕМ

10.1.

Гидросистемы с регулируемым насосом и

дросселем

10.2.

Гидросистемы с двухступенчатым усилением

10.3.

Гидросистемы непрерывного (колебательного)

движения

10.4.

Электрогидравлические системы с

регулируемым насосом

10.5.

Гидросистемы с двумя спаренными насосами

10.6.

Питание одним насосом двух и несколько

гидродвигателей

Лекция

11. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

11.1.

Общие сведения о применении газов в

технике

11.2.

Особенности пневматического привода,

достоинства и недостатки

11.3.

Течение воздуха

11.4.

Исполнительные пневматические устройства

Лекция

12. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕМНЫХ

ГИДРОПРИВОДОВ

12.1.

Монтаж объемных гидроприводов

12.2.

Эксплуатация объемных гидроприводов

в условиях низких температур

12.3.

Основные неполадки в гидросистемах и

способы их устранения

Как подобрать параметры

Подбирается гидравлический разделитель с учетом максимально возможной скорости потока теплоносителя. Дело в том, что при высокой скорости движения жидкости по трубам она начинает шуметь. Чтобы не было этого эффекта, максимальная скорость принимается равной 0,2 м/с.

Параметры, нужные для гидроразделителя

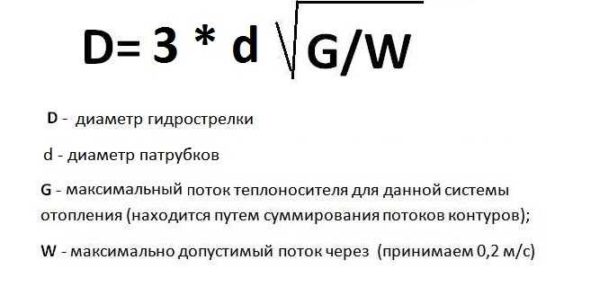

По максимальному потоку теплоносителя

Чтобы рассчитать диаметр гидрострелки по этому методу, единственное, что нужно знать — это максимальный поток теплоносителя, который возможен в системе и диаметр патрубков. С патрубками все просто — вы же знаете, какой трубой будете делать разводку. Максимальный поток, который может обеспечить котел, мы знаем (есть в технических характеристиках), а расход по контурам зависит от их размера/объема и определяется при подборе контурных насосов. Расход на все контуры складывается, сравнивается с мощностью котлового насоса. Большая величина подставляется в формулу для расчета объема гидрострелки.

Формула расчета диаметра гидравлического разделителя для системы отопления в зависимости от максимального потока теплоносителя

Приведем пример. Пусть максимальный расход в системе 7,6 куб/час. Допустимая максимальная скорость берется стандартная — 0,2 м/с, диаметр патрубков 6,3 см (трубы на 2,5 дюйма). В этом случае получаем: 18,9 * √ 7,6/0,2 = 18,9 * √38 = 18,9 * 6,16 = 116,424 мм. Если округлить, получаем, что диаметр гидрострелки должен быть 116 мм.

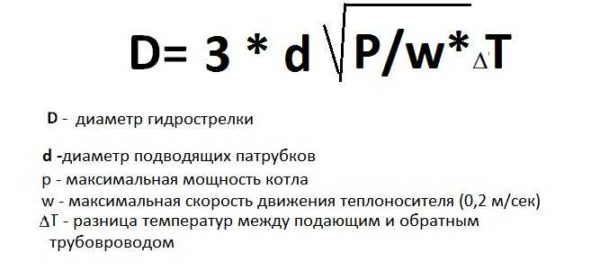

По максимальной мощности котла

Второй способ — подбор гидравлической стрелки по мощности котла. Оценка будет приблизительной, но ей можно доверять. Нужна будет мощность котла и разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе.

Расчет гидрострелки по мощности котла

Расчет также несложный. Пусть максимальная мощность котла — 50 кВт, дельта температур — 10°C, диаметры патрубков такие же — 6,3 см. Подставив цифры, получаем — 18,9 * √ 50 / 0,2 * 10 = 18,9 * √ 25 = 18,9* 5 = 94,5 мм. Округлив, получаем диаметр гидрострелки 95 мм.

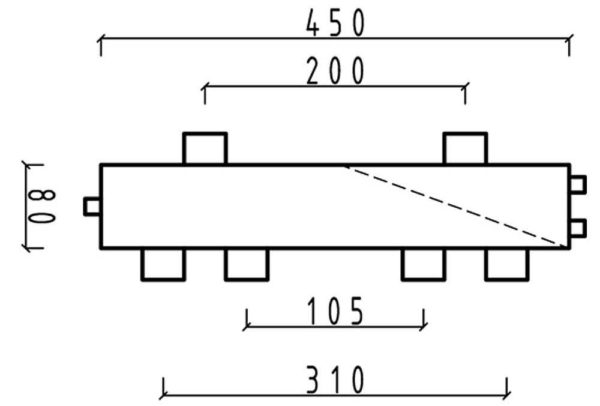

Как найти длину гидрострелки

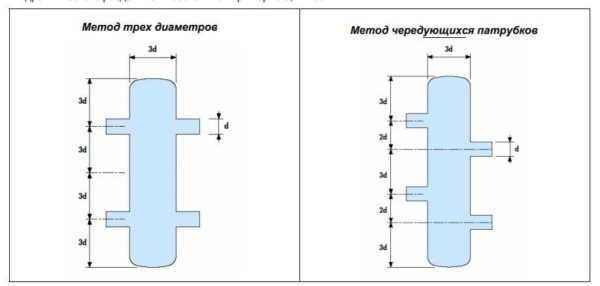

С диаметром гидроразделителя для отопления определились, но надо знать еще и длину. Ее подбирают в зависимости от диаметра подключаемых патрубков. Есть два вида гидрострелок для отопления — с отводами, расположенными один напротив другого и с чередующимися патрубками (располагаются со сдвигом один относительно другого).

Определяем длину гидрострелки из круглой трубы

Рассчитать длину в этом случае легко — в первом случае это 12d, во втором — 13d. Для средних систем можно и диаметр подобрать в зависимости от патрубков — 3*d. Как видите, ничего сложного. Рассчитать можно самостоятельно.

Расчёт объема воды и вместительность расширительного бака

Для расчета рабочих характеристик расширительного бачка, обязательного для любой системы отопления закрытого типа, потребуется разобраться с явлением увеличения объема жидкости в ней. Этот показатель оценивается с учетом изменения основных рабочих характеристик, включая колебания ее температуры. Она в этом случае изменяется в очень широком диапазоне – от комнатных +20 градусов и вплоть до рабочих значений в пределах 50-80 градусов.

Вычислить объем расширительного бака удастся без лишних проблем, если воспользоваться проверенной на практике приблизительной оценкой. Она основана на опыте эксплуатации оборудования, согласно которому объем расширительного бачка составляет примерно одну десятую часть от общего количества теплоносителя, циркулирующего в системе

При этом во внимание принимаются все ее элементы, включая отопительные радиаторы (батареи), а также водяную рубашку котельного агрегата. Для определения точного значения искомого показателя потребуется взять паспорт эксплуатируемого оборудования и найти в нем пункты, касающиеся емкости батарей и рабочего бака котла. После их определения излишки теплоносителя в системе найти совсем несложно

Для этого сначала вычисляется площадь поперечного сечения полипропиленовых труб, а затем полученное значение умножается на длину трубопровода. После суммирования по всем веткам отопительной системы к ним добавляются взятые из паспорта цифры для радиаторов и котла. От итоговой суммы затем отсчитывается одна десятая часть

После их определения излишки теплоносителя в системе найти совсем несложно. Для этого сначала вычисляется площадь поперечного сечения полипропиленовых труб, а затем полученное значение умножается на длину трубопровода. После суммирования по всем веткам отопительной системы к ним добавляются взятые из паспорта цифры для радиаторов и котла. От итоговой суммы затем отсчитывается одна десятая часть.

Неисправности гидросистемы экскаватора

Устройство гидравлического экскаватора сложное и крайне надежное, однако возможны разного рода поломки и неисправности. Серьезный выход из строя сможет диагностировать и исправить только компетентный сотрудник специализированной СТО, простейшие поломки сможет определить оператор, используя свои органы чувств. К наиболее частым проблемам, которые могут иметь место при эксплуатации спецтехники, относится следующее:

- подтекание в местах соединения жидкой среды – возможно, износились уплотняющие элементы, слабо затянута резьба соединителей;

- слишком шумная работа помпы – вероятна кавитация, несоосность, износ муфт и редукторов;

- вспенивание гидрожидкости в маслобаке – может, ее уровень меньше минимума или на всасывающем участке подсасывается воздух;

- шум при включении клапанной аппаратуры – возможно, произошла разрегулировка, засорение, поломка и износ элементов;

- малая скорость выполнения операций, недостаточное усилие рабочих элементов – вероятно, что имеют место большие утечки жидкой среды, сниженная подача помпы, сбитые настройки клапана предохранения;

- перегрев компонентов гидравлики – насоса, цилиндров, мотора, распределителей, рабочей жидкости – может возникать из-за недостаточного количества масла в системе, засорения фильтров, сапуна, неисправностей и изнашивания агрегатов.

Соответствие параметров работы гидравлической системы экскаватора заводским нормам – залог нормального функционирования машины и ее длительного срока службы. Поэтому перед поиском поломки стоит проверить и измерить значение следующих характеристик:

- давления жидкости на входной линии помпы;

- температуры рабочего масла и ключевых узлов гидравлики;

- состояние рабочей жидкости (загрязненность) и ее количество;

- уровень шума, наличие стуков.

Для обнаружения многих поломок в гидравлике экскаваторной техники требуется специальный инструмент: термопара, самописец, измеритель шума, преобразователь давления, счетчик частиц, термометр либо температурный датчик, секундомер, градуированный сосуд. Гораздо проще и эффективнее самостоятельного поиска неисправностей будет обращение в сертифицированную СТО. А если экскаватор и его гидросистема находится на гарантии, то самодеятельность и вовсе нежелательна.

Это интересно: Обзор технических характеристик грейферных экскаваторов

Навесное оборудование гидроэкскаваторов

Гидросистемой в движение могут приводиться такие виды навесного оборудования, как:

- ковш обратной или прямой лопаты;

- грейфер;

- зуб, предназначенный для рыхления грунта;

- кран;

- механизм для выполнения захватных работ.

Для различных моделей гидроэкскаватора продаются ковши, имеющие разную емкость и ширину, которые будут подходить для выполнения тех или иных видов работ. Для гусеничных моделей выпускаются ковши емкостью 1,5 и 2,8 м³, а для пневмоколесных — 0,65 и 0, 8 м³.

Любое погрузочное оборудование работает на кинематической схеме, которая позволяет передвигать ковш прямолинейно во время внедрения в грунт.

Дополнительно на гидроэкскаваторы навешивается крановая подвеска, обладающая функцией грузозахвата. Инструменты подобного типа служат для таких работ, как:

- погрузочно-разгрузочные;

- рыхлительные;

- дробление мерзлых грунтов;

- вскрытие дорожного покрытия;

- бурение скважин;

- планирование отвалов;

- перенос камней.

Тот или иной тип оборудования, поставленного на гидравлический агрегат, применяется при строительстве различных объектов. Распространение получили универсальные гидроэкскаваторы, работающие на полноповоротной платформе.

Агрегаты передвигаются на гусеницах и способны переносить большие нагрузки. Универсальные машины можно быстро переоборудовать, провести самостоятельную регулировку системы и узлов, навесить ковш нужного объема.

Например, часто надо заменять прямые лопаты с челюстным ковшом (емкость варьируется от 8 до 14 м³) на обратные лопаты. В этом случае принцип работы гидравлического экскаватора состоит в том, чтобы работать с удлиненной рукоятью и стрелой. Гидросхема также позволяет выполнять работы на большой глубине.

Навесное оборудование по типам выполняемых работ можно поделить на несколько групп:

- Прямая лопата подходит для того, чтобы проводить разработку земли в забое.

- Обратная лопата нужна для того, чтобы рыть выемки, которые находятся ниже уровня стоянки агрегата.

- Обратная лопата может выполнять работы и возле стен или других подобных конструкций. Например, с ее помощью вырываются траншеи, чьи оси не совпадают с продольной осью экскаватора.

- Грейфер используют для проведения погрузочно-разгрузочных работ, рытья скважин и котлованов большой глубины. Устанавливаются регулируемые грейферы. При необходимости проводится диагностика оборудования и внутренних систем. Такая диагностика позволяет настроить нужное давление на грунт, чтобы ковш легко врезался в почву.

- Челюстной ковш помогает зачерпывать породу, копать, выгружать землю.

- Погрузчик применяется в том случае, когда возникает необходимость провести погрузку мелкокусковых и сыпучих материалов выше уровня стоянки экскаватора. Применяется погрузчик и для высыпания пород в автосамосвалы, выгрузки грунтов, в том числе и слежавшихся.

Таким образом, в нужный момент оператор может самостоятельно провести смену навесного оборудования и отрегулировать детали гидравлической системы, цилиндров, применяемых инструментов. Если при настройке ковша и стрелы возникнут проблемы, необходимо вызвать специалистов по навесному устройству.

Расход теплоносителя

Расход теплоносителя

Чтобы показать, как производится гидравлический расчет отопления, возьмем для примера простую отопительную схему, в которую входят отопительный котел и радиаторы отопления с киловаттным потреблением тепла. И таких радиаторов в системе 10 штук.

Здесь важно правильно разбить всю схему на участки, и при этом точно придерживаться одного правила — на каждом участке диаметр труб не должен меняться. Итак, первый участок — это трубопровод от котла до первого отопительного прибора. Второй участок — это трубопровод между первым и вторым радиатором

И так далее

Второй участок — это трубопровод между первым и вторым радиатором. И так далее

Итак, первый участок — это трубопровод от котла до первого отопительного прибора. Второй участок — это трубопровод между первым и вторым радиатором. И так далее.

Как происходит теплоотдача, и каким образом понижается температура теплоносителя? Попадая в первый радиатор, теплоноситель отдает часть тепла, которое снижается на 1 киловатт. Именно на первом участке гидравлический расчет производится под 10 киловатт. А вот на втором участке уже под 9. И так далее с понижением.

Существует формула, по которой можно рассчитать расход теплоносителя:

G = (3,6 х Qуч) / (с х (tr-to))

Qуч — это расчетная тепловая нагрузка участка. В нашем примере для первого участка она равна 10 кВт, для второго 9.

с — удельная теплоемкость воды, показатель постоянный и равный 4,2 кДж/кг х С;

tr — температура теплоносителя при входе на участок;

to — температура теплоносителя при выходе с участка.

Варианты конструкции

Среди основных типов отмечают плунжерные, поршневые и телескопические устройства.

Принцип работы плунжерного гидроцилиндра подразумевает подачу рабочей жидкости в полость, где плунжер начинает свое смещение из-за действия повышенного давления. Вернуться в исходное состояние агрегат способен благодаря воздействию внешнего усилия на торец штока.

Поршневые гидроцилиндры создают толкающее или тянущее усилие. Штоковая полость сообщается через сапун с атмосферой, однако попадания частиц пыли и грязи на рабочую поверхность не происходит.

Телескопические гидроцилиндры получили своё название за счет внешнего сходства с телескопами. В их основе применяют односторонние и двухсторонние механизмы. Наиболее часто используются для операций подъема и опускания кузовов самосвалов. Принципы работы гидроцилиндра телескопического типа предполагают наличие большого хода поршня при относительно компактных габаритных размерах самого устройства.

Зачем нужна гидравлическая схема?

Гидравлическая схема состоит из простых графических символов компонентов, органов управления и соединений. Рисование деталей стало более удобное, а символы универсальнее. Поэтому, при обучении каждый может понять обозначения системы. Гидравлическая схема обычно предпочтительна для объяснения устройства и поиска неисправностей.

Два рисунка показывают, что верхний является гидравлической схемой нижнего рисунка. Сравнивая два рисунка, заметьте, что гидравлическая схема не показывает особенности конструкции или взаимное расположение компонентов цепи. Назначение гидравлической схемы — показать назначение компонентов, места соединений и линии потоков.

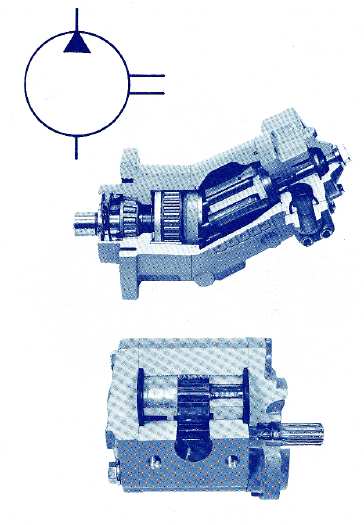

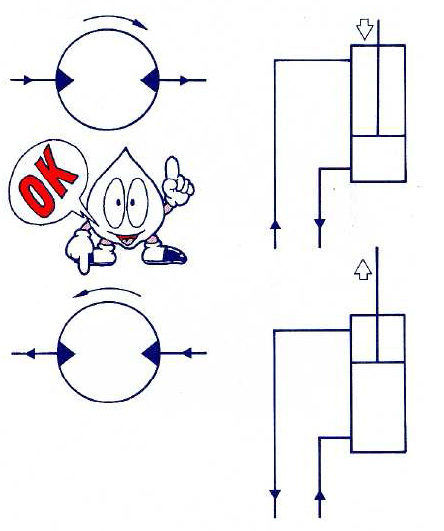

Символы насоса

Основной символ насоса — это круг с чёрным треугольником, направленным от центра наружу. Напорная линия выходит из вершины треугольника, линия всасывания расположена напротив.

Таким образом, треугольник показывает направление потока.

Этот символ показывает насос постоянной производительности.

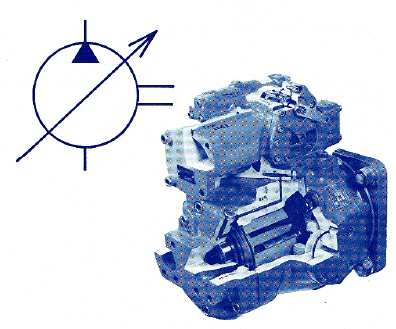

Насос переменной производительности обозначается на рисунке со стрелкой, проходящей через круг под углом 15°

Символы привода

Символ мотора

Символом мотора является круг с чёрными треугольниками, но вершина треугольника направлена к центру круга, чтобы показать, что мотор получает энергию давления.

Два треугольника используются для обозначения мотора с изменяемым потоком.

Мотор переменной производительности с изменением направления потока обозначается со стрелкой, проходящей через круг под углом 45°

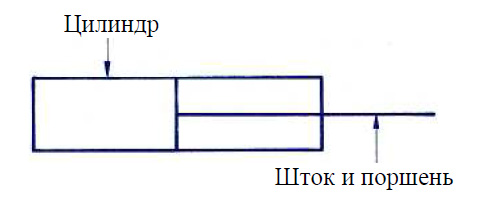

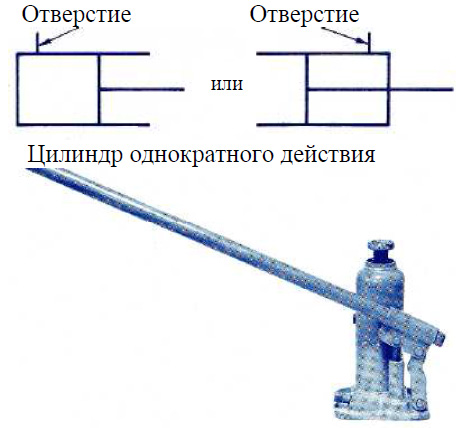

Символы цилиндра

Символ цилиндра представляет прямоугольник, обозначающий корпус цилиндра (цилиндр) с линейным обозначением поршня и штока. Символ обозначает положение штока цилиндра в определённом положении.

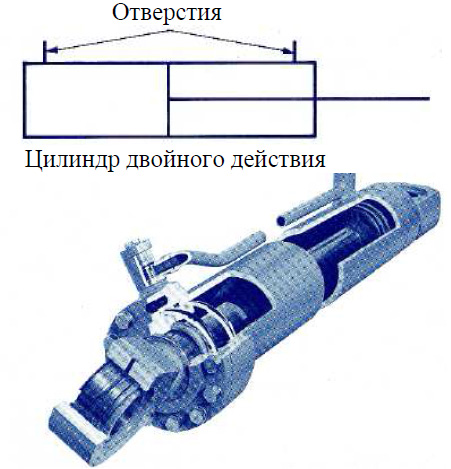

Цилиндр двойного действия

Этот символ имеет закрытый цилиндр и имеет две подходящие линии, обозначенные на рисунке линиями.

Цилиндр однократного действия

К цилиндрам однократного действия подводится только одна линия, обозначенная на рисунке линией, противоположная сторона рисунка открыта.

Направление потока

Направление потока к и от привода (мотор с изменением направления потока или цилиндр двойного действия) изображается в зависимости от того, к какой линии подходит привод. Для обозначения потока используется стрелка.

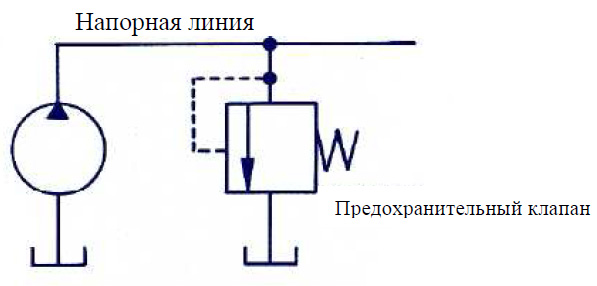

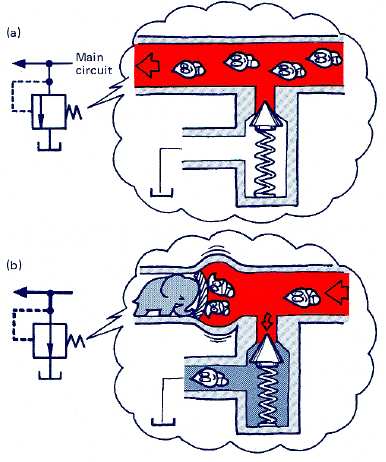

Символы клапана — 1

1) Распределительный клапан

Основной символ распределительного клапана — это квадрат с выходными отверстиями и стрелкой внутри для обозначения направления потока. Обычно, распределительный клапан управляется за счёт баланса давления и пружины, поэтому на схеме мы указываем пружину с одной стороны и пилотную линию с другой стороны.

Обычно закрытый клапан

Обычно закрытый клапан, такой как предохранительный, обозначен стрелкой противовеса от отверстий напрямую к линии пилотного давления. Это показывает, что пружина удерживает клапан в закрытом состоянии до того, как давление не преодолеет сопротивление пружины. Мы мысленно проводим стрелку, соединяя поток от впускного к выпускному отверстию, когда давление возрастает до величины преодоления натяжения пружины.

Предохранительный клапан

На рисунке представлен предохранительный клапан с символом обычно закрытый, соединённый между напорной линией и баком. Когда давление в системе превышает натяжение пружины, масло уходит в бак.

Примечание:

Символ не указывает или это простой или это сложный предохранительный клапан

Это важно для указания их функций в цепи.. Рабочий процесс:

Рабочий процесс:

(а) Клапан всегда остаётся закрыт

(b) Когда давление появляется в главном контуре, тоже самое давление действует на клапан через пилотную линию и когда это давление преодолевает сопротивление пружины, клапан открывается и масло уходит в бак, тем самым снижая давление в главном контуре.

Обычно открытый клапан

Когда стрелка соединяет впускной и выпускной порты, значит клапан обычно открыт

. Клапан закрывается, когда давление преодолевает сопротивление пружины.

Клапан уменьшения давления обычно открыт и обозначается, как показано на рисунке ниже. Выпускное давление показано напротив пружины, чтобы устанавливать или прерывать поток, когда будет достигнута величина для сжатия пружины.

Рабочий процесс:

(а) Масло течёт от насоса в главный контур и А

(b) Когда выпускное давление клапана становится выше установленного давления, поток масла от насоса остановлен и давление в контуре А сохраняется. На него не действует давление главного контура.

(с) Когда давления в контуре А падает, клапан возвращается в состояние (а). Поэтому, давление в контуре А сохраняется, потому что охраняются условия (а) и (b)

Устройство и принцип работы гидропривода

Структурно гидропривод состоит из насоса (-ов), контрольно-регулирующей и распределительной аппаратуры, гидродвигателя (-лей), рабочей жидкости, емкости (бака) для ее содержания и средств (фильтров и охладителей), сохраняющих ее качества, а также соединительной и герметизирующей арматуры.

На рис. 2.1. изображена схема изучаемого объемного гидропривода состоящего из насоса 1, предохранительного клапана 2, распределителей 3 и 4, гидравлических двигателей – гидромотора 5 и гидроцилиндра 6, замедлительного устройства 7 опускания груза 8, бака и установленного в сливную гидролинию фильтра 9 сблокированного клапаном 10.

Рис. 2.1 Схема изучаемого гидропривода.

Насос 1 предназначен для преобразования механического энергетического потока, поступающего от первичного энергетического источника 11 (электрического или топливного двигателя) в гидравлический энергетический поток, т.е. в поток рабочей жидкости под давлением, который в зависимости от положений (позиций) затворов распределителей 3, 4 может направляться непосредственно (холостой режим) или через один или оба вместе гидравлические двигатели 5, 6 (рабочий режим) в бак. При этом величина давления на выходе из насоса зависит от совокупности сопротивлений, встречаемых потоком рабочей жидкости на пути от насоса до бака. В тех случаях, когда распределители 3, 4 находятся в позициях «А» (см. рис. 2.1), поток рабочей жидкости от насоса 1 проходит в бак через упомянутые распределители, гидролинии и фильтр 9 (холостой режим). Величина давления на выходе из насоса составляет:

,

где – величины давлений необходимых для преодоления потоком рабочей жидкости сопротивлений, соответственно, участков гиролиний, распределителей и фильтра.

В тех случаях, когда по команде извне один или оба распределители 3, 4 переводятся в любое положение «Б» или «В», в работу включается (-ются), соответственно, один или оба гидродвигатели. Направление движения гидродвигателей зависит от положения «Б» и «В» их распределителей. Когда в работу включен только один гидродвигатель, например гидромотор 5, рабочее давление на выходе из насоса составит:

,

где – потери давления на преодоление сопротивления распределителя 3, 4

– потери давления на привод гидромотора 5, зависящие от преодолеваемой нагрузки на его валу.

В том случае, когда в работу одновременно включены гидромотор 5 и гидроцилиндр 6, то их совместная работа возможна только при одинаковых потребных давлениях. Если у одного из них потребное давление ниже, чем у другого, то их совместная работа невозможна, так как поток жидкости в основном будет уходить в сторону меньшего сопротивления и нарушать нормальную работу гидропривода в целом.

Если в гидроприводе потребное давление превышает допустимое, срабатывает предохранительный клапан 2 и отводит через себя поток рабочей жидкости от насоса 1 в бак (режим перегрузки), обеспечивающий этим ограничение давления в гидроприводе и защиту его элементов от разрушения.

Для обеспечения плавности опускаемых грузов (рабочих органов) в гидроприводах используются замедлительные устройства (см. рис. 2.1, поз 7), обычно состоящие из обратного клапана и дросселя. При подъеме груза (рабочего органа) рабочая жидкость в цилиндр поступает через обратный клапан и дроссель. При опускании груза жидкость из полости цилиндра уходит в бак только через дроссель, который оказывает ей сопротивление, величина которого зависит от величины ее потока и этим обеспечивает плавность его опускания. При этом противоположная полость гидроцилиндра заполняется жидкостью подаваемой насосом. В случае избыточного количества подаваемой насосом жидкости ее часть будет отводиться на слив через предохранительный клапан 2.

Для визуального контроля давления в гидроприводе предназначен манометр 12. Для обеспечения очистки рабочей жидкости от твердых загрязнителей (абразивов, продуктов изнашивания), в гидроприводах используют различного конструктивного исполнения фильтры.

Определение потерь давления в трубах

Сопротивление потерь давления в контуре, по которому циркулирует теплоноситель, определяется как их суммарное значение для всех отдельных составляющих. К последним относят:

- потери в первичном контуре, обозначаемые как ∆Plk;

- местные издержки теплоносителя (∆Plм);

- падение давления в особых зонах, называемых “генераторами тепла” под обозначением ∆Pтг;

- потери внутри встроенной теплообменной системы ∆Pто.

После суммирования этих величин получается искомый показатель, характеризующий полное гидравлическое сопротивление системы ∆Pсо.

Помимо этого обобщенного метода существуют другие способы, позволяющие определить потери напора в трубах из полипропилена. Один из них основан на сравнении двух показателей, привязанных к началу и концу трубопровода. В этом случае вычислить потерю давления можно простым вычитанием начального и конечного его значений, определяемых по двум манометрам.

Еще один вариант вычисления искомого показателя основан на применении более сложной формулы, учитывающей все факторы, которые влияют на характеристики теплового потока. Приводимое ниже соотношение в первую очередь учитывает потерю напора жидкости из-за большой длины трубопровода.

- h – потери напора жидкости, в исследуемом случае измеряемые в метрах.

- λ – коэффициент гидравлического сопротивления (или трения), определяемый по другим расчетным методикам.

- L – общая длина обслуживаемого трубопровода, которая измеряется в погонных метрах.

- D –внутренний типоразмер трубы, определяющий объем потока теплоносителя.

- V – скорость тока жидкости, измеряемая в стандартных единицах (метр за секунду).

- Символ g – это ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2.

Большой интерес представляют потери, вызванные высоким коэффициентом гидравлического трения. Он зависит от шероховатости внутренних поверхностей труб. Используемые в этом случае соотношения справедливы лишь для трубных заготовок стандартной круглой формы. Окончательная формула для их нахождения выглядит так:

- V – скорость перемещения водных масс, измеряемая в метрах/секунду.

- D – внутренний диаметр, определяющий свободное пространство для перемещения теплоносителя.

- Стоящий в знаменателе коэффициент указывает на кинематическую вязкость жидкости.

Последний показатель относится к постоянным величинам и находится по специальным таблицам, в больших количествах опубликованным в Интернете.

Расчет гидравлической системы

При проектировании подобных устройств принимается во внимание множество самых разных факторов. К таковым можно отнести, к примеру, кинематический коэффициент вязкости жидкости, ее плотность, длину трубопроводов, диаметры штоков и т

д.

Основными целями выполнения расчетов такого устройства, как гидравлическая система, чаще всего является определение:

- Характеристик насоса.

- Величины хода штоков.

- Рабочего давления.

- Гидравлических характеристик магистралей, других элементов и всей системы в целом.

Производится расчет гидравлической системы с использованием разного рода арифметических формул. К примеру, потери давления в трубопроводах определяются так:

- Расчетную длину магистралей делят на их диаметр.

- Произведение плотности используемой жидкости и квадрата средней скорости потока делят на два.

- Перемножают полученные величины.

- Умножают результат на коэффициент путевых потерь.

Сама формула при этом выглядит так:

∆pi = λ х li(p) : d х pV2 :2.

В общем, в данном случае расчет потерь в магистралях выполняется примерно по тому же принципу, что и в таких простых конструкциях, как гидравлические системы отопления. Для определения характеристик насоса, величины хода поршня и т. д. используются другие формулы.